岛石古村书香远 勤耕重读家风长

——忆光泽岛石某何氏家族往事

何澄平

闽北光泽县止马镇西北部,富屯溪上游的碧波萦绕着一座千年古村——岛石村。

这片总面积25.3平方公里的土地,辖13个自然村,清可见底的溪流穿村而过,河畔一块酷似乌纱帽的巨石静静矗立,便是村里"一石一官"的传说之源——纱帽石。

村名"岛石"谐音"倒石",因后山常有巨石滚落而得名。相传当年玉皇大帝在建造天宫的时候,他让众仙到人间去搬运石头。有一天,吕洞宾挑着一担满满的石头经过了这里,看到这里风景又美,景色宜人,正当他驻足欣赏的时候,肩上的担子突然间断了,满满的石头散落在河道里面。河里面的一块大石,前面比较低,后部高高突起,看上去像古代官员的乌纱帽。吕洞宾见此情景感叹道:“真是天造胜景,将来人才辈出。”

说到人才,首先要说最有代表性的是清朝道光年间的何秋涛先生,他高中进士,后来官至刑部主事,他写了一本巨著叫做《朔方备乘》,是近代史上第一部论述中俄关系的著作。这部著作在近代史学上具有较高的地位。

岛石村乡风文明,人才辈出,民众特别尊师重教,全村的孩子个个勤学好问,历史上曾出现过三个县长,多个县议员,民国期间的“一村三县长”就是指现在的岛石村。所以这里也有“每从村子的后山滚下一块石头,村里就会出一个秀才。”的说法。这里青山环抱,林地面积达2.63万亩,森林覆盖率65%,3900亩耕地肥沃平整,既是光泽县粮食主产区,更是种茶的绝佳之地,早在明清便已是闽北茶业重镇的重要组成部分。而村西25公里处的杉关,作为"闽西第一关"横亘闽赣边界,自唐广明元年始建以来便是交通要冲,使岛石村与江西黎川等地自古山水相连、人文相通,商贸与教育往来从未间断。

岛石村的文脉,自开埠以来便绵延不绝,清末民国更是步入鼎盛。明清时期走出的7位进士为文脉奠基,至民国形成"一村三县长"的政坛佳话——,其中民国时期何定更曾留学美国获得华盛顿物理研究所博士,解放后岛石村孙辈更诞生出11位博士,多位硕士和众多大中专学子,现实续写了"纱帽石出英才"的传说。

村里20多座清代古民居尚保存完好,浔江朱氏宗祠作为承载文脉的核心,青砖黛瓦间仍可见当年讲学议事的规制,2009年更被列入省级文物保护单位名录。朱子文化的浸润在此刻愈发深厚,后裔们坚守的"孝茶礼"成为民俗核心:每逢节庆,族人齐聚宗祠制作擂茶,敬献长辈、供奉祖宗,在袅袅茶香中集体诵读《朱子家训》,年轻一辈在礼仪实践中塑造人格,老一辈的价值观得以代代传递。这种尊师重教的风气催生出多样的教育形态,既有依托宗祠的传统私塾,也有受新学影响创办的村学堂,何观澜便是在这样的氛围中,踏上了赴江西黎川求学的道路。

清末民国的岛石村,商贸繁华与人文兴盛相互交织。依托富屯溪的水路之便与杉关的陆路通道,村里的茶市街成为闽赣边界重要的商贸枢纽,货栈、客店、酒铺林立,武夷岩茶、正山小种经此远销沪粤,甚至通过黎川老街的彭家码头转运至南昌、武汉等地。

黎川作为邻省商贸重镇,其五里长的骑楼老街与岛石村往来密切,两地客商互设会馆,"建昌帮"药业通过这条商路延伸至闽北,而岛石村的茶商也常赴黎川洽谈生意,这种商贸往来不仅带来了财富,更促进了文化交融——何观澜赴黎川新式学堂求学,正是这种跨界交流的生动体现,当时黎川学堂已引入算术、格致、博物等西学课程,教学理念先进,吸引了不少闽北学子负笈前往。商贸的繁荣也影响着乡村治理,乡贤们既主导公益事业,如牵头修缮村路桥、创办学堂,又制定乡规民约维护秩序,形成"勤耕重读、诚信向善"的乡村共识。

彼时的岛石村,民俗风情与时代变迁相映成趣。除了核心的"孝茶礼",采茶灯舞在田间地头广为流传,村民身着彩装,手提茶灯,伴着二胡演奏用方言唱和茶歌,模仿采茶姿势翩翩起舞,既是劳作后的自娱自乐,也是茶文化的鲜活表达。节庆期间,村民们还会制作仙草糕等特色小吃,邻里间相互馈赠,延续着"远亲不如近邻"的古训。而随着时代浪潮涌动,红色印记也悄然融入乡村记忆:1931年,毛泽东与朱德率红一方面军途经杉关、止马镇,岛石村村民曾参与支援红军的行动;1933年,抚东军分区司令员郭如岳率部退守杉关,与国民党军激战,村里不少青壮年主动参与运送物资、传递消息,用行动践行着家国大义。这些经历,让岛石村的人文底蕴更添一层坚韧与担当。

独特的地理环境与人文积淀,造就了岛石村清末民国的生机与活力。这里既是茶香满溢的商贸村落,也是文脉昌盛的书香之地,更是见证时代变迁的边界乡村。而何家的故事,正是这片土地人文风貌的缩影——曾祖父何名畅的勤俭守信,契合了村风民俗的底色;祖父何观澜的求学求知,彰显了跨界交流的视野;祖母邱氏的贤良持家,延续了宗族礼仪的温情。这些人与事,与村里的古宅、茶田、溪流、关隘一同,构成了岛石村清末民国最鲜活的人文图景。

清末民初,曾祖父何名畅还是个帮富户做工的穷小子,右腿因早年劳作落下跛疾,村里人喊他"畅拐子",却没人不佩服他的韧劲。靠着起早贪黑的勤俭,他五十岁时攒下五十五亩土地,半数是肥得流油的水田,其余种着茶叶和杂粮,还在村里建起三进青砖宅院。他雇了无儿无女的长工老周打理田地,待他如家人;租地给佃户老陈,三十余年始终"四六分租",从不多取分毫。这份"勤而不贪"的品性,恰与岛石村淳朴的民风相契合,成了何家最初的家风底色。

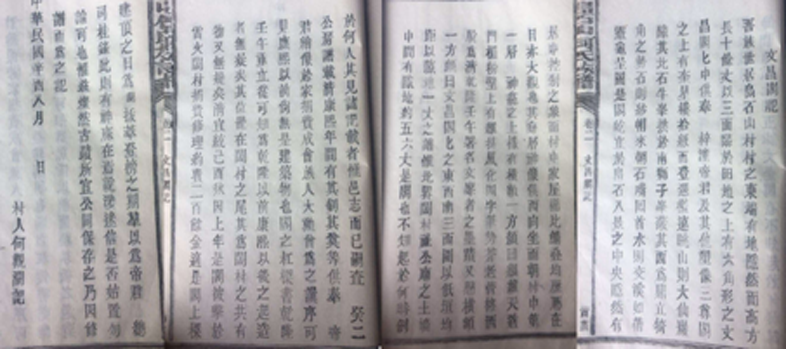

曾祖父的独子何观澜,自幼便浸润在岛石村浓厚的学风中。清光绪十二年出生的他,天资聪颖,加之曾祖父何名畅深知"读书可振家声",且看重岛石与黎川两地的文化渊源,便不惜重金送他赴江西黎川等地的新式学堂求学。在黎川的求学时光里,何观澜不仅深耕经史子集,更系统学习了算术、格致、博物等西学知识,开阔了眼界,也练就了扎实的学识功底。年轻时的何观澜先娶了原配妻子,可惜两人未有生育;后续娶二房,先后生下了大伯何金三和叔叔何金海。清朝末年,祖父何观澜参加科举相关选拔,于宣统元年(1909年)考取“拔贡”功名——这在清代是贡生中的首等,每州县学仅一名名额,极为难得。朝廷特意赐下黑底金字匾额,由时任闽浙总督松寿、福建提学使姚文倬共同题字,上书“拔贡”二字,侧边落款“宣统己酉科中式第二名拔贡何观澜立”,此匾额,至今仍被族人珍藏。松寿是清朝最后一任闽浙总督,总管闽浙军民政务,与祖父并无直接交集,题匾是按清代惯例对拔贡功名的官方认可;而福建提学使姚文倬是当时总管福建文教的最高长官,祖父考取拔贡时曾受其亲自考核,姚文倬对祖父的学识十分赞赏,后来还书信勉励他“勤于职守,造福一方”,这份书信被祖父珍藏多年,可惜在文化大革命中遗失。

这份荣耀让岛石村何家声名远播,此后祖父按例被授予江西抚州直隶州州判之职,官阶从七品,在任上勤勉履职,与同僚相处和睦,其中好友张知州对祖父颇为赏识,两人常探讨政务与治学之道,辛亥革命爆发后,也是张知州劝祖父“乱世之中,保全家族为要”,祖父才下定决心辞职返乡。

1911年辛亥革命爆发,清朝覆灭,祖父辞去官职返回光泽西乡(今光泽县西部区域,含岛石村周边乡镇)。彼时的何家已因曾祖父何名畅的勤俭与祖父的功名声名远播,按"门当户对"的规矩,经乡贤撮合,何观澜迎娶了北路茶富乡的富家女邱氏。

邱家是闽北知名茶商,外祖父邱世昌经营的"顺昌茶号",茶路远及沪粤,家底殷实。邱氏知书达理,精通账目核算与商事往来,嫁入何家时,陪嫁丰厚。虽是继室,邱氏却待大伯何金三和叔叔何金海视如己出,与他们相处和睦。祖父何观澜与邱氏先后生下父亲何金川和小姑何金兰,二人琴瑟和鸣,相敬如宾:他牵头修缮乡村路桥,她则动员娘家人捐出百两白银;他创办学堂让寒门子弟读书,呼应着岛石村世代相传的尊师重教传统,她则亲自教女童识字;他著《文昌阁记》描摹村中风物,她则把家事打理得井井有条。祖父母定下"读书明理、勤俭向善"的家训、家风在日常相处中愈发浓厚。不幸的是祖父因染疾于1932年就病逝,此时父亲才7岁。

祖母邱氏对子女教育格外上心,不管是嫡出还是庶出,都一视同仁。她先送大伯何金三考入江西南城师范学校,大伯性情沉稳,主攻农耕与社会学科,毕业后参加了三青团,返乡担任止马乡书记,后在家务农;随后又送父亲何金川入本地学堂学习,后考入江西南城师范学校学习,主攻国文与算术,但却在师范三年级时,因家道中落被迫辍学,带着"师范肄业"的遗憾,踏上了辗转之路。叔叔何金海憨厚踏实,不喜奔波,始终留在家中,跟着家人学耕种制茶,成了家里的得力助手;除小姑出生身体柔弱却不幸早夭外,家族上下却都守着同一份家训,同心协力支撑家族。

父亲何金川的人生,恰是旧时代岛石村读书人的缩影。1926年出生的他,六岁便和大伯一起进入祖父创办的村学堂,十二岁就能熟练核算田租茶租。辍学后,经祖父同族侄子何安澜(时任光泽县参议长)引荐,他先在县立中学做事务员兼会计,后调任光泽电厂做会计,因不愿与挪用公款的上级黄溥松(时光泽县电厂事务主任)同流合污,任职不足两月便毅然辞职。1946年,在黄溥松与何安澜的劝说下,他以"何权"为化名稀里糊涂加入国民党,却从未参与任何党内活动,1947年整党登记时便彻底脱离。次年,地方派系纷争中,他被迫担任伪保长十个月,既要应付上级摊派粮款、抓壮丁,又要暗中庇护乡邻,最终不堪重负辞职回到岛石村学耕种,1946年父亲三兄弟分家,父亲、母亲全家五口人(含祖母、大哥和大姐)共分得土地16亩、房屋三间、柴房一间,但耕种的土地大多为旱地,产量低,收成难以维持全家老小生计,之后便与同村人何光前、外村人危由松等人,先后在岛石村和浔江村开起了杂货店,凭着"勤进快销、童叟无欺"维持生计直至解放。解放后土改时父亲即将分家所有的16亩土地交给农村合作社归集体所有,由于父亲从1945年起大部分是以教书、记账、开店为主要生活来源,土地出租和自己耕种则为辅。因此,土改时经土改工作队和贫农协会评定,家庭成分划分为自由职业者。

而这一路,始终有母亲黄俊金的陪伴。母亲是光泽止马仁厚村人,十岁便来到何家做童养媳,虽识字不多,却在祖母邱氏的教导下,练就了一身勤俭持家的本事。父亲辍学返乡,她跟着下地劳作,把岛石村妇女吃苦耐劳的品格发挥到极致;父亲开办杂货店,她帮忙记账招待顾客;父亲遭遇困境,她默默缝补衣物、准备热饭,宽慰他"问心无愧就好"。这位勤劳朴实的女性,与祖母邱氏等家人相处和睦,把三进宅院打理得井井有条,成了何家最坚实的后盾。她们还跟着村里的妇人学做擂茶、制仙草糕,在节庆时备好茶汤招待亲友,让家风在烟火气中代代相传。

1949年,光泽解放的红旗插满岛石村的街巷,解放军严明的军纪让父亲看到了希望。彼时新政府百废待兴,面向十里八乡招募有文化、品行端的人才,父亲主动翻出尘封的国民党党证,向区政府坦诚过往。凭着师范肄业的文化基础和多年记账经验,他顺利通过考核,1951年2月出任乡文书兼财粮员;1953年参加县土改工作队并提调至二区公所任事务长,正式踏上服务群众的道路。他熬夜统计土地确权数据,确保村里的耕地、茶田分配公平;他手写政策宣传材料,挨家挨户动员抗美援朝参军与捐款;他把记账技巧教给乡亲,帮助村里完善集体账目。1954年3月父亲随当时的区公所领导邓裔孙(后任光泽县委书记)调任光泽县委办公室,担任文书和打字员。1956年9月,父亲也正式向党组织递交了第一份入党申请书,接受党组织的考验。

随之而来的,是全家生活的重大转变——全家搬离了岛石村的老宅,迁入县城的公房宿舍。母亲黄俊金也得到了组织的照顾,被安排在光泽饭店从事后勤工作,从田间地头的农妇成为城镇居民,她格外珍惜这份工作,每天起早贪黑打扫卫生、整理物资,待人热情诚恳,很快便赢得了同事们的认可。那段日子,父亲忙于县里的文员工作,却总会抽出时间帮助母亲把小家打理得温馨整洁,周末还会做些家乡小吃,邀请父亲的同事来家里小聚,家中时常充满欢声笑语。

然而平静的生活并未持续太久。1958年,相关政治运动开展,父亲解放前那段短暂的国民党党员经历被重新提及,虽经组织多次核实无反动行为,却仍因"历史背景复杂"被要求重返原籍地岛石村。全家收拾简单的行囊,告别了县城的生活,回到了熟悉的乡村,至到1960年3月才再次回到光泽县委会任打字员。彼时反右运动正逐步深入,政治氛围愈发紧张,1961年11月,父亲再次因历史问题受到牵连,全家被下放到光泽国营仙华洲农场接受群众监督改造。

仙华洲农场位于富屯溪畔,以种植水稻、水果、茶叶与蔬菜为主,条件艰苦。父亲被分配到水田组,每天顶着烈日插秧、割稻,繁重的体力劳动让他常年布满老茧的双手又添新伤;母亲则在农场食堂帮忙洗菜、做饭,兼顾照料我们兄妹的生活。即便身处困境,父亲仍未磨灭初心,他把在县委工作时的严谨细致用在劳动中,插秧行距均匀、割稻干净利落,还主动把记账技巧教给农场的会计;母亲依旧保持着勤俭持家的本色,把微薄的口粮打理得井井有条,用农场的野菜做成可口的饭菜,还会偷偷帮助其他困难家庭出力解忧。农场的日子里,哥哥姐姐也早早学会了分担家务,跟着父亲下地除草、上山砍柴,跟着母亲采摘野菜,在艰苦的环境中体会着祖辈传承的"勤俭"家风。

1966年,文革风暴席卷而来,父亲被正式贴上"历史反革命"的标签,批斗会、写检讨成了家常便饭。带头批斗他的是农场里的激进分子张某,曾因投机倒把被父亲批评过,此时借机报复。但父亲从未抱怨,也未放弃信念,而是踏实参加劳动改造,一遍遍反思过往,用实际行动证明自己的清白。期间,不少老同事、老乡亲偷偷为他打气,大伯何金三每隔一段时间就会从岛石村赶来,带来家里种的粮食和茶叶;叔叔何金海则利用进城卖茶的机会,打探政策动向,悄悄告诉父亲;其他亲朋也会步行几十里路来农场探望,用"做人要经得起考验"的话语鼓励他;母亲更是日夜陪伴在父亲身边,白天劳作,晚上偷偷为他准备热饭、缝补被批斗时扯破的衣物,一遍遍说"都会过去的";老领导王同志也在力所能及的范围内庇护他,悄悄叮嘱农场负责人"何金川同志历史清楚,要客观对待"。

1971年6月,经上级织调查组详细核实,调查组组员挨家挨户走访,最终确认父亲任伪保长期间并无反动行为,与何澄万斗殴病逝毫无关联,组织下达"维持原结论,取消怀疑"的批语,彻底洗清了父亲的"血债"嫌疑。拿着批语,父亲红了眼眶:"组织没冤枉我,没辜负祖辈教我的坦坦荡荡,也没辜负这方水土的养育和家人的不离不弃。"

洗清嫌疑后,父亲因扎实的核算功底与多年的文书经验,被留在仙华洲农场担任会计,重返熟悉的财务岗位。他接手时,农场账目混乱、物资登记不清,父亲便从整理旧账入手,白天处理日常收支核算,晚上挑灯核对库存物资,将水稻、水果、茶叶、蔬菜的产量与销售明细逐一厘清,制定规范的记账流程,用毛笔工整地录每一笔账目,做到"账实相符、有据可查"。他还结合农场生产特点,设计简易的成本核算表,协助场优化物资调配,减少浪费,短短一年便让农场财务工作焕然一新,得到了农场职工与上级部门的认可。

平静的日子刚过六年,1977年,受"两个凡是"政策影响,历史遗留问题的审查再次收紧,父亲的过往经历又被重新提及。他被撤销会计职务,且因"需加强劳动改造",被单独下放到仙华洲农场止马乡岛石村高家分场——当时我们兄妹或工作或求学,母亲需留守总场处理善后家务,父亲只能独自一人背着简单的行囊,踏上了前往深山的路。

高家村分场地处武夷山脉余脉,海拔近500米,山高路险、终年潮湿,全村只有一条泥泞的羊肠小道与外界相通。父亲被分配到最偏远的一片高山茶园,住处是一间四面漏风的旧木屋,屋顶铺着稀疏的茅草,雨天漏雨、冬天透寒,屋里只有一张木板床和一张破旧的木桌。每天天不亮,他就要背着沉重的茶篓上山,沿着陡峭的山坡采茶、锄草,脚下的碎石与湿滑的苔藓让他频频摔跤,裤腿常年沾满泥土与草屑。山区雾大露重,父亲常常顶着晨雾劳作到中午,衣服被露水浸透后又被太阳晒干,反复循环间,他因受寒导致肺炎发作,因医疗条件简陋,未能及时根治,最终发展为肺气肿。

长期的重体力劳动、恶劣的生活环境与营养不良,让父亲的身体日渐虚弱。他原本结实的身板变得消瘦,脸色蜡黄,眼神也添了几分疲惫,可即便如此,他从未向家里诉苦。每次母亲托人捎来衣物与药品,他回信都说"一切安好",只叮嘱我们好好读书、照顾自己。直到一年后父亲终于得以调回农场本部,母亲才知道他独自承受的病痛和艰辛。

即便身处如此绝境,父亲仍坚守着"踏实做人"的信念。他发现分场的茶园管理粗放,茶叶产量低、品质差,便凭经验,结合在师范学到的农事知识,向分场负责人建议改进种植方法:合理密植、科学施肥、及时修剪枝叶,还主动教村民识别茶树病虫害,用草木灰等天然材料防治病害。

1978年,改革开放的春风吹遍大地,"两个凡是"被打破,思想解放的浪潮席卷全国,父亲的问题再次得到复查。1980年,随着落实政策的深入推进,父亲的历史问题被彻底平反,组织正式下发文件为他恢复名誉、落实待遇,调任光泽县农业局,重回他最擅长的财务岗位。1982年我们全家也从农场搬到县城的东关,住进农业局分配的一栋二层楼的公房居住(现位于光泽县城东关钱柜酒店原址),母亲和两个妹妹也落实了农转非,全家老小又吃上居民粮了。这份迟来的公正,让父亲热泪盈眶,他握着文件说:"我就知道,组织不会忘记踏实做事的人。"只是此时的他,身体已大不如从前,稍一劳累便气喘吁吁,再也无法回到年轻时的硬朗状态。

履职农业局后,父亲全身心投入财务工作,即便身体虚弱,仍坚持把每一笔账目算得清清楚楚。他负责农业局及下属农技站、良种场的财务核算,制定了规范的报销流程与物资登记制度,杜绝"白条抵账""虚报冒领"等问题,让农业系统的财务工作更加透明规范。1981年,县里筹备光泽县农工商有限发展公司,因父亲财务经验丰富,被抽调参与筹建工作,主要负责公司财务体系搭建。他牵头制定了农产品收购、加工、销售全流程的财务核算方法,设计了分级计价的财务报表,确保公司成立后财务工作能快速步入正轨。公司成立后,他继续担任专职会计,坚守"诚信记账、实事求是"的原则,准确核算每一笔农产品收购款与销售收益,保障了农民与公司的双重利益。

父亲在农业局与农工商公司任职期间,始终以严谨细致的态度对待每一笔账目,他的记账本被同事们当作范本,字迹工整、条理清晰,从未出现过一笔差错,成为县里财务系统公认的"放心会计",并被地区评为首届全县仅有的十一位“助理会计师”职称之一。

1986年,父亲正式退休,告别了奋斗多年的工作岗位。退休后的他,身体依旧虚弱,阴雨天常常卧病在床,但只要有人来请教记账或财务相关的问题,他总能强撑着起身耐心解答,还会拿出自己珍藏的记账本供年轻人参考。他常说:"记账如做人,要清清白白、一丝不苟,才能睡得安稳。"这份踏实严谨的精神,深深影响着身边的人。

时光流转,父亲于1993年6月离世,却把家风深深刻进了子孙骨子里。何家子女们在各自岗位上勤勉耕耘,始终以"读书明理、勤俭向善"为准则,作风踏实、务实本分,将祖训融入日常工作与生活,默默发光发热。

何家世代子孙更是将这份家风薪火相传,无论身处何种行业、何种岗位,都坚守诚信立身、踏实做事的本分,以实际行动延续着家族的精神血脉。每逢清明,子孙们回村祭奠先祖,长辈们总会和后辈聊起那些往事:曾祖父浸润汗水的锄头、祖父远行求学的行囊、父亲严谨守正的账簿、母亲勤俭持家的针线……,还有溪畔纱帽石的传说与祠堂里的朱子家训等。村口的文昌阁正在组织重建规划,村民们展望着岛石村未来的发展,何家子孙纷纷献计献策,奉献微薄力量,且让这份文脉传承与村史荣光延续下去。

富屯溪的水依旧潺潺流淌,纱帽石依旧静立河畔,岛石村的炊烟依旧袅袅升起。何家三代人的故事,早已与这座古村的人文地理、历史文脉深度交融。从曾祖父的"勤",到祖父求学求知的"智";从祖母的"信",到父亲历经磨难仍坚守本心、一丝不苟的"慎",再到母亲操劳持家的"俭",设身处地中都承载着"勤俭踏实、读书明理、诚信立身、友爱互助"的家风,它既扎根于岛石村千年崇学向善的土壤,又吸纳了赣闽边界的文化养分,更在时代变迁的重重考验中愈发坚韧。这方山水养育了何家,何家也用世代坚守,为岛石村的文脉传承写下了最鲜活的注脚,让优良家风与古村风骨一同,在岁月长河中生生不息。